ダンテの家、『神曲』、 サン・マルティーノ礼拝堂とロッビア

フィレンツェのドゥオーモとウフィツィ美術館とのちょうど中間くらい、ダンテ・アリギエーリ通りに面して、「ダンテの家」があり、博物館になっています。ダンテ・アリギエーリ(1265-1321)がここで生まれたとされているところです。建物自体はダンテ誕生当時のものではありませんが、一見の価値があります。

通りの名前がダンテそのひとに由来するのはもちろんです。

『神曲』の日本語訳

ダンテといえば『神曲』ですね。

この『神曲』の日本語訳は数多いのですが、近年の訳に、原基晶訳・3冊(講談社学術文庫)があります。委曲をつくした訳注と丁寧な解説が付いています。

ちなみに、この訳者は、ベストセラー漫画の惣領冬実『チェーザレ』(講談社)の監修者でもあります。

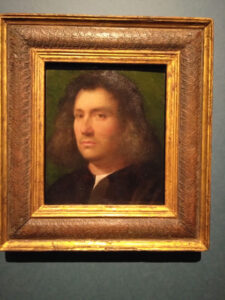

ダンテの肖像(ジオット作)

イタリアの初期ルネサンスの代表的な絵画《春》や《ヴィーナスの誕生》を描いたボッティチェッリ(1445-1510)は、ダンテの『神曲』の挿絵も描きました。

ボッティチェリ《地獄の図》(1480-90の間、ヴァティカン)

ダンテの結婚式

ダンテといえば、ベアトリーチェという女性を連想しますが、ダンテは、1285年ごろ、20歳のころに、ジェンマ・ドナーティという女性と結婚します。この結婚式は、「ダンテの家」前のダンテ・アリギエーリ通りを隔てて右前方にあるサン・マルティーノ(San Martino)教会で行なわれたと伝えられます。この建物自体は986年に建てられました。その後、15世紀に建物の一部が礼拝堂(oratory)になりました。建物の屋根が教会らしい姿を今もとどめています。その建物全体が教会だった時代には、現在の建物の礼拝堂入口の反対側に、教会の入口があったということです。その入口は、現在ではレストランになっていて、その前の小さい「広場」がPiazza dei Cimatori です。

結婚式はその近くのサンタ・マルゲリータ・デイ・チェルキ教会で挙行されたという説もありますが、どちらも、規模という点ではごく小さな教会です。

ロッビアのテラコッタ

サン・マルティーノ礼拝堂に入っても、ダンテをしのばせるものがあるわけではありませんし、特に有名な事物を見ることができるわけでもありません。しかし、「ダンテの家」に出かけたなら、目と鼻の先ですから、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

この写真の左側・説明板の左側に、壁にかけられた円形のものが見えますが、これはロッビアのテラコッタ(製陶作品)です。

フィレンツェの街を回っていると、このテラコッタに類するものがあちこちにあることに気づいたというかたも少なくないと思います。

美術館・博物館にあるロッビアのテラコッタを、ここでは2点掲げておきます。

アンドレア・デッラ・ロッビアの作品(ルーブル美術館、118×73×16cm)

ルッカ・デッラ・ロッビアの作品(フィレンツェ、バルジェッロ美術館)

ロッビアといっても、日本では非常に有名というわけではないと思いますが、『世界の美術家500』(美術出版社、1998年)では、500人の画家・彫刻家のなかにルカ・デッラ・ロッビアが入っていますし、画集『イタリア・ルネサンスの巨匠たち』全30巻には、『ルカ・デッラ・ロッビアとその一族』(東京書籍、1994年)が含まれています。

ヴァザーリのみたロッビア

イタリア・ルネサンス時代の芸術家を網羅的に論じた本に、画家にして建築家であったジョルジョ・ヴァザーリ(1511-74)の『ルネサンス彫刻家建築家列伝』(白水社)があります。この本に、「ルーカ・デルラ・ロッビア」が含まれています。

(ヴァザーリは、フィレンツェのウフィツィ美術館からヴェッキオ橋の上層部を通ってピッティ宮殿に抜けるヴァザーリ回廊にその名を残している人物です。

なお、Luca della Robbia の Luca は「ルカ」「ルーカ」と、dellaは「デラ」「デッラ」「デルラ」などと表記されています。書籍からの引用では、その表記に従いますが、地の文では「ルーカ」「デッラ」と表記します。)

ロッビア一族の最初に登場するのはルーカ・デッラ・ロッビア(1400-81)で、かれは彫刻を学び、若くして、ドゥオーモの造営局の依頼によって鐘塔のために大理石で浮彫場面を制作しました。

ルーカ・デッラ・ロッビア《カントリア(聖歌壇)》フィレンツェ、大聖堂付属美術館

カントーリア(部分)、フィレンツェ、大聖堂付属美術館

しかし、やがて陶製作品(テラコッタ)に色彩を施す手法を考案したところ、これが広く認められたのです。メディチ家のある宮殿の一室の天井と床をこの手法で装飾するに及んで、ロッビアの作品の評判は、イタリアのみならず全ヨーロッパに広がり、多くの人がそれを所望したとのことで、ロッビアは工房を作って、一族ともども数多い需要に対応しました。アンドレーア・デッラ・ロッビア(1435-1525)とその息子ジョバンニ・デッラ・ロッビア(1469-1529)もその一族です。この工房は、100年以上にわたって水準の高い作品を産出し続けたわけですから、その作品がいろいろな場所に残っていても当然でしょう。

話を「ダンテの家」に近いサン・マルティーノ礼拝堂のテラコッタにもどせば、これも、ロッビア工房で15世紀に制作された作品です。

礼拝堂内の案内板によれば、礼拝堂内の上部・半円形の壁面の絵画群は、ギルランダイオ(1449-1494)の工房による作品と、おそらくはフィリピーノ・リッピ(1457-1504)による作品であると記されています。

ここに、ふたつの「工房」の名前が出てきました。工房といえば、レオナルド・ダ・ヴィンチも、若き日にはヴェロッキオ(1435頃-88)の工房で修行していたことが想起されます。

ルネサンス芸術の頂点には、綺羅星のごとき芸術家たちがいるのですが、その頂点の裾野に「工房」という仕組みが広がっていたことをうかがわせてくれるサン・マルティーノ礼拝堂内部です。

投稿者プロフィール

- イタリア大好き人間。趣味は読書・旅行・美術鑑賞・料理(主にイタリアン)。「フィレンツェ・イン・タスカ」に不定期に寄稿。

最新の投稿

blog2025年12月4日ピエロ・デッラ・フランチェスカとアレッツォ

blog2025年12月4日ピエロ・デッラ・フランチェスカとアレッツォ blog2025年9月6日ガリレオ博物館 Museo Galileo

blog2025年9月6日ガリレオ博物館 Museo Galileo blog2025年8月11日聖母像 フィレンツェの受胎告知画(その2)フラ・アンジェリコ

blog2025年8月11日聖母像 フィレンツェの受胎告知画(その2)フラ・アンジェリコ blog2025年7月4日聖母像 フィレンツェの受胎告知画(その1)

blog2025年7月4日聖母像 フィレンツェの受胎告知画(その1)