ペストの衝撃と絵画

新型コロナウィルス感染症の拡大につれて、感染症関連の本が売れたようです。

文学作品では、ノーベル文学賞受賞者カミュ(1913-60)の『ペスト』や、『ロビンソン・クルーソー』で知られるダニエル・デフォーの『ペスト』(原書・1722年刊)など。感染症が人間社会に与える影響などの文脈で読まれているのです。

アメリカの歴史家マクニールの名著『疫病と世界史』(上・下2冊、中公文庫)によれば、1347年から50年にかけてのペストの最初の大流行で、ヨーロッパ全体のペストによる死亡者数が、全人口の約三分の一になった(下・36ページ)というのです。

この本では、ヨーロッパ芸術に対するペストの影響についても、簡潔ながら述べられています。

「絵画も突然の不可解な死に繰り返し直面することで引き起こされた、人間の生についての暗いビジョンを反映した。例えば、トスカナ地方の画家たちはジオットの晴朗な画風に反発し、」「『死の舞踏』は美術の共通の主題となり、この主題は多種多様の形を取ってヨーロッパ芸術のレパートリーに入った。」(下・57ページ)というのです。

「死の舞踏」「死の勝利」

このように位置づけられた「死の舞踏」のほかに、「死の勝利」というモチーフもあります。

ブリューゲル研究の第一人者である森洋子氏の『ブリューゲルの世界』(新潮社、2017年)は、ペストと「死の勝利」というモチーフを関連して論じ、ピーテル・ブリューゲル(1525-30頃〜1569)の『死の勝利』をとりあげています。

Pieter Brueghel the Elder, Public domain, via Wikimedia Commons

ブリューゲル《死の勝利》(1562年頃、マドリード、プラド美術館、117×162cm)

北西ヨーロッパにおけるペストの感染爆発の最初は1347年ですが、その後も流行をくり返し、1665年のロンドンにおける大流行まで間欠的に続きます。(この1665年のロンドンのペストを扱った作品が、先にあげたデフォーの『ペスト』です。)

さて、ブリューゲルのこの絵ですが、「死」という意味でわかりやすい部分は、左端の馬に乗った人物(骸骨)と荷車でしょう。荷車には頭蓋骨が積まれています。

ブリューゲルは1550年代前半にイタリアを旅行していますが、シチリア島にも足を延ばしたようです。

この作品は、シチリアのパレルモにあるスクラファーニ宮内のフレスコ画の影響を受けて制作されたという説もあるとのこと。そのフレスコ画は、次の作品です。

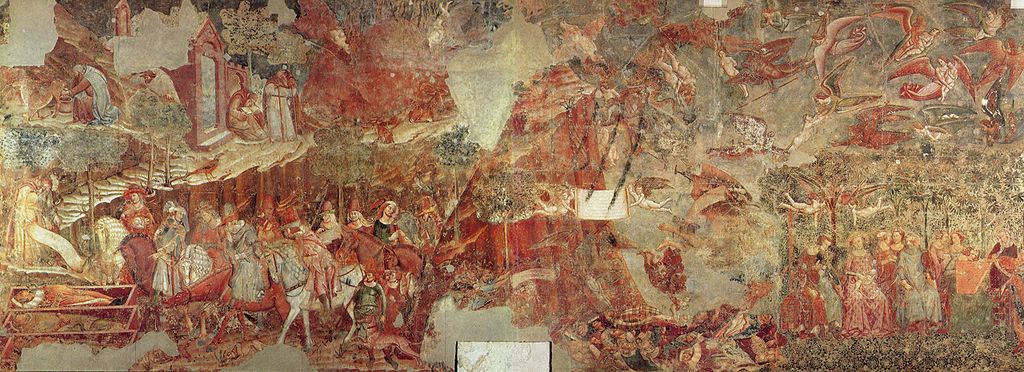

unknown master (Maestro del Trionfo della Morte), Public domain, via Wikimedia Commons

作者不詳《死の勝利》(15世紀中頃、シチリア州立美術館、600×642cm)

2作品を比較してみると、いかがでしょうか。また、森洋子氏の『ブリューゲル探訪 民衆文化のエネルギー』(未來社、2008年)では、ブリューゲルは、「中世のペストや同時代の飢饉などを脳裏に浮かべながら、死者たちがこの世の生者を一人残らず、あの世へ連れ出そうとする凄絶な光景を活写した。」(141ページ)と書かれています。ブリューゲル《死の勝利》を細かく見ていくと、左下に王様の様子が描かれるなど、興味はつきません。

ペスト以前、ジョット

先のマクニール『疫病と世界史』に、ペストの猛威のあとでは、「トスカナ地方の画家たちはジオットの晴朗な画風に反発し、」とあります。マクニールがジョット(ジオット)(1267頃-1337)のどの絵を念頭に置いているのかは明記されていませんが、フィレンツェのウフィツィ美術館で目に付くジョット作品は、《荘厳の聖母》です。

Giotto di Bondone, Public domain, via Wikimedia Commons

ジョット《荘厳の聖母》(1310年頃、ウフィツィ美術館、325×204cm、テンペラ画)

《死の勝利》《死の舞踏》

話を《死の勝利》にもどします。フィレンツェ近郊のピサのドゥオモ広場には、カンポサント(納骨堂)の巨大なフレスコ画《死の勝利》がありましたが、第二次世界大戦の戦火で被災しました。今は部分的に展示室に入っています。

Buonamico Buffalmacco, Public domain, via Wikimedia Commons

ブオナミーコ・ブファルマッコ作か《死の勝利(凱旋)》(1355頃、イタリア、ピサ、560×1500cm)

フィレンツェと直接の関係はありませんが、ミヒャエル・ヴォルゲムート(1434-1519)の《死の舞踏》という版画もあります。

See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons

(1493年頃、版画)

ヴェネツィアの仮面

また、もう10年以上前ですが、ヴェネツィアに観光で出かけたとき、土産物屋さんの店先に、カーニヴァルで使用する「仮面」が所狭しと並んでいるのを見ました。そのなかに、くちばしの長い仮面がありました。

Flickr: Tracy, CC BY 2.0

この仮面の眼の間に描かれている絵は、次のような史料に基づくものでしょう。

I. Columbina, ad vivum delineavit. Paulus Fürst Excud〈i〉t., Public domain, via Wikimedia Commons

ヴェネツィアの仮面を着けた人物

最初にこの仮面をみたときは、この仮面が何を意味するのか分かりませんでしたが、ペストの感染を恐れて、おもには医者がかぶっていた装束に由来し、くちばしの部分には薬草が詰められたもののようだと分かりました。こんな仮面にも、ペストの記憶が伝えられていたのです。

藤尾 遼

最新記事 by 藤尾 遼 (全て見る)

- フィレンツェのドゥオモ(3) - 2023年4月3日

- フィレンツェのドゥオモ(2) - 2023年3月9日

- フィレンツェのドゥオモ(1) - 2023年1月29日

コメントを残す