コロナウィルス感染症との連想で、ペストに関することを書いてきました。

ペスト、フィレンツェといえば、すぐに思い出すのは、14世紀半ばのボッカッチョの物語集『デカメロン』(原作1348-53年。日本語訳は各種。講談社文芸文庫に河島英昭訳)。大流行したペストを避けて、フィレンツェ郊外に引きこもった男女10人の話という設定です。ボッカチョの『デカメロン』は高校の世界史教科書にも出ていたことを記憶しています。

絵画の世界では、池上英洋氏の『ルネサンス 歴史と芸術の物語』(集英社新書)によると、マザッチョが、1428年、「おそらくペストにかかって二十七歳の若さで急逝」(142ページ)したとのことです。

マザッチョといえば、フィレンツェのサンタ・マリア・デル・カルミネ教会のブランカッチ礼拝堂にある《楽園追放》を思い浮かべます。

この教会は、フィレンツェの中心地区(チェントロ)とは、アルノ川を挟んで反対側にあります。

Masaccio, Public domain, via Wikimedia Commons

マザッチョ《楽園追放》(1426-27年、サンタ・マリア・デル・カルミネ教会、208×88cm)

後述しますが、上の2枚の絵のうち、左側は修復前の、右側は修復後の《楽園追放》。

先覚者マザッチョ

イタリア人にとってダンテの『神曲』と肩をならべるバイブルとまで言われるヴァザーリ『ルネサンス画人伝』(白水社)を読むと、マザッチョは、ルネサンス絵画の「先覚者」として絶賛されています。

ブランカッチ礼拝堂の壁面にはマザッチョの描いた数々のフレスコ画が並んでいますが、ヴァザーリは、その後の彫刻家、画家たちはこの礼拝堂でマザッチョの絵を模写し、修練を重ねたと述べ、彫刻家・画家の名前を20人以上列挙しています。そのなかには、ボッティチェッリ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロもいます。(ちなみに、ヴァザーリは、名前を列挙した際に、ミケランジェロについてだけは「神のごとき」と特別に形容詞を付けています。)

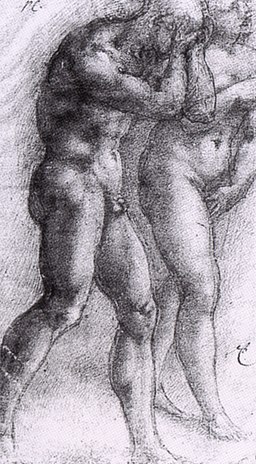

ミケランジェロ(1475-1564年)の手になる、マザッチョ《楽園追放》のデッサンに、次のようなものがあります。

Louvre Museum, Public domain, via Wikimedia Commons

(1488年頃、ルーブル美術館)

ブランカッチ礼拝堂の祭壇画や壁面の諸画のうち、こんにち最も有名な絵画が、ここに掲げた《楽園追放》でしょう。ヴァザーリの上記著作では、この《楽園追放》には特段の言及はありませんが、イタリア美術史の専門家である池上英洋氏の『ルネサンス 歴史と芸術の物語』(前掲)は、この作品には「空間性」「人体理解」「感情表現」という三要素の「適正な獲得」があり、それが「ルネサンス絵画に“ルネサンス性”を付与しているものの正体」(141ページ)だと書き、この「三要素」の中身を非常に明快に説明していますので、詳しくはこの本をご覧ください。

1983年から88年にかけて、この《楽園追放》には大々的な修復が施されました。後世に加筆されたところが除去されただけでなく、鮮烈な色彩でよみがえりました。そのことは、上に掲げたマザッチョの写真から明瞭でしょう。一例をあげれば、後ろに伸びているアダムとエヴァの影が鮮明になり、池上氏の説明にある「空間性」が如実に伝わってきます。

美術史家の石鍋真澄氏は、『フィレンツェの世紀 ルネサンス美術とパトロンの物語』(平凡社、2013年)で、「この壁画修復の体験は、イタリア美術史にも、またその後の美術作品の修復にも大きな影響を与えたのではないかと思う。」(189ページ)と特筆しています。

グリューネヴァルト

マザッチョがおそらくペストで死んだとする池上氏の見解を読み、では、ほかにペストで亡くなった画家はいないだろうかと探してみたところ、ドイツの画家グリューネヴァルト(1474頃-1528年)がペストで死んだことに気づきました。マザッチョの死のちょうど100年後です。

その代表作は、《イーゼンハイム祭壇画》です。

Mathias Grünewald, Public domain, via Wikimedia Commons

(1512年頃、アルザス、ウンターリンデン美術館、269×307cm)

この祭壇画の構造を説明するのは難しいのですが、ここに掲げた写真が「第1面」とされています。中央のパネルに十字架のキリスト、左パネルに聖セバスティアヌス、右パネルに聖アントニウスが、それぞれ描かれています。先回書いたように、聖セバスティアヌスはペストに対する守護聖人ですが、聖アントニウスもある種の病気の守護聖人です。

私は、この《イーゼンハイム祭壇画》を実見したことはないのですが、画集ではしばしば見かける作品です。そして、この祭壇画があるアルザス地方イーゼンハイムの聖アントニウス修道院は、「11世紀後半以降にヨーロッパを襲った「アントニウスの業火」と呼ばれる疫病のための施療施設だった」ということです(石鍋真澄監修『ルネサンス美術館』小学館、398ページ)。疫病はペストだけではなかったのです。

ゴンブリッジ著『美術の物語』は、グリューネヴァルトを「デューラーと並ぶほどの芸術的力量をもつ偉大なドイツの画家」と位置づけ、《イーゼンハイム祭壇画》について、「イタリアの芸術家からすれば、残酷なまでに赤裸々に描かれたこのキリストの磔刑像には、美のかけらもない」けれども、これは「絵による説教」であると説明しています。

いずれにせよ、この祭壇画を描いた画家が、ペストによる死をとげたということの紹介だけにとどめます。

おわりに

前々回(その1)で、ロンドンでのペストの流行を描いたデフォーの小説『ペスト』にふれました。現在は感染症についての科学的知見が当時とは比較にならないほど進んでいますが、この小説を読むと、疫病流行の際の人間の振る舞いには当時とあまり変わらないところもあると思わされます。

また、ルネサンス前後に描かれた守護聖人・聖セバスティアヌスの絵をみると、病気に対する人びとの思いが反映されているようです。

ヨーロッパにみられたペストの大流行が絵画に与えた影響は、「死の舞踏」「死の勝利」や、聖セバスティアヌスの絵にとどまるものではなく、もっと根本的なものがあると思いますが、ここでは、端的な事例をあげるにとどめました。

藤尾 遼

最新記事 by 藤尾 遼 (全て見る)

- フィレンツェのドゥオモ(3) - 2023年4月3日

- フィレンツェのドゥオモ(2) - 2023年3月9日

- フィレンツェのドゥオモ(1) - 2023年1月29日

コメントを残す